Erotismo con pulpos -Posturas del amor-

Published Thursday, June 30, 2005 by Spyder.

Mira que a mí estas cosas me salen innatas...

El pulpo

Tumbada sobre la espalda, la mujer toma una posición inclinada apoyando su cintura y sus nalgas sobre las rodillas y los muslos de su pareja. El hombre la levanta por la cadera para cambiar el ángulo y la profundidad de la penetración. El hombre puede liberar una mano para acariciar los senos y el busto de su pareja.

Ahora bien, si quieres aprender como se hace el bambú, la boa, el elefante o la cortesana, puedes consultar la web de Mujer Actual. Las imágenes desde luego son aclaratorias, e incluso mucho mejor que el propio Kamasutra, que si tienen la oportunidad de leerlo les prevengo que no entenderán ni la mitad...

Labels: Erotismo

La hydra de Jorge Luis Borges

Published Wednesday, June 29, 2005 by Spyder.

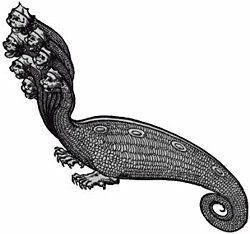

Hydra dibujada por Jose Luis Borges en la que destaca su antiperonismo.

Das Hydra der Diktator. Dibujo de Jorge Luis Borges. 1946.

Das Hydra der Diktator. Dibujo de Jorge Luis Borges. 1946.

“El dibujo refleja la idea que Borges tenía del animal político ya en 1946. El monstruo tiene siete cabezas en lugar de nueve, como deberían tener las hidras de manual; es decir, las hidras como deben ser cuando son hidras, aunque quizá se trate de un animal incompleto y allí (al igual que en el nombre en alemán) resida una de las llaves de lectura del dibujo. Sin embargo, Borges sí tuvo en cuenta la tradición cuando pensó en Eva Duarte como cabeza central. Y tratándose de hidras, central e inmortal vienen a ser exactamente lo mismo. Las otras cabezas, las de Rosas, Marx, Perón y Hitler, son las que se implican mortales. Según el mito, las cabezas que no ocupan el lugar central deberán ser enterradas sin mayor peligro, mientras que la central deberá ser sepultada debajo de una roca para evitar incómodas resurrecciones. Es notable cómo Borges percibe el entorno cuando la figura política de Evita no había aún alcanzado el cénit de su poder, anticipándose al mito e incluso al destino de su cadáver”.

Cortázar sin barba -Eduardo Montes-Bradley-

Labels: Literatura, Monstruos marinos

Monstruos marinos -Hydra-

Published by Spyder.Hércules lucha con una Hydra en la mitología griega. Desde entonces, este animal imaginario ha debido cargar con una mala reputación. Desafortunadamente, la Hydra tiene un simil en la realidad: el pulpo. Aún hoy persiste una imagen falsa sobre estos animales (a los que se les llama "peces demonio"). Algunas fuentes hablan de la Hydra con siete cabezas, mientras que en otras se habla de nueve cabezas.

Para los griegos, la hydra pasa a ser la Hidra de Lerna, monstruo al que se enfrentó Heracles en uno de sus trabajos. Era este animal un monstruoso reptil de siete cabezas, una de ellas inmortal. Poseía además la cualidad de que al ser amputada una de sus cabezas, dos crecían inmediatamente en su lugar, remplazándola. Para vencer a este animal, Heracles contó con la ayuda de su sobrino Yolao: a medida que Heracles cortaba una a una las cabezas, su sobrino cauterizaba el corte con una antorcha. Al final, sólo quedaba la cabeza inmortal, que sepultó Heracles bajo un roca. Al finalizar, mojó Heracles la punta de sus flechas en la hiel de la Hidra, convirtiéndolas en armas de gran poder. Esto sería la perdición del centauro Quirón, el único inmortal entre los de su especie: un día, fue herido accidentalmente por una de esas flechas, causándole una pequeña herida en la rodilla, pero que hubiera matado a cualquiera que no fuera inmortal. Pero aquella herida no curó nunca, y sumió a Quirón en terribles dolores... hasta que Zeus se apiadó de él y le concedió la muerte, con la que dejaría de sufrir.

Labels: Monstruos marinos

Monstruos marinos -Scylla- Argonauts to astronauts-

Published Tuesday, June 28, 2005 by Spyder.

...But the price of his seaman’s caution was high: Six of his men were taken by Scylla, the giant octopus...

Mauricio Obregón -Argonauts to astronauts-

Mauricio Obregón -Argonauts to astronauts-

Labels: Monstruos marinos

Monstruos marinos -Escila-

Published by Spyder. En la mitología antigua existen otros monstruo emparentados con el pulpo gigante, uno de los más antiguos es Escila, un monstruo marino de seis cabezas del que se habla ya en la Odisea de Homero.

En la mitología antigua existen otros monstruo emparentados con el pulpo gigante, uno de los más antiguos es Escila, un monstruo marino de seis cabezas del que se habla ya en la Odisea de Homero.Via Wikipedia

Escila era una joven que fue transformada mediante un hechizo en una criatura marina de seis cabezas condenada a guardar el Estrecho de Messina.

Esta figura mitológica aparece en las aventuras de Odiseo.

Monstruo del mar con cabeza y cuerpo de mujer, aunque terminado éste en forma de pez. Sus padres fueron Hécate y Forcis, o bien Equidna y Tifón. De sus extremidades inferiores salían cabezas de perros, cuyos ladridos eran tan leves como los de un cachorro, pero no así su voracidad. Escila tenía doce pies para sostenerse. Poseía tres cabezas (o tal vez seis), todas ellas con tres hileras de puntiagudos colmillos. Vivía en el estrecho de Mesina, junto a Caribdis, y fue transformada por los dioses, con el tiempo, en una roca, aún existente, que suponía graves peligros para los navegantes.

Escila no siempre había sido un monstruo sino que fue una hermosa doncella, plena de dulzura. Un día que jugaba alegremente en la playa, el dios marino Glauco la observó, sentada en una umbría caleta, lavándose los bellos pies en las cristalinas aguas. Después de haber adminarado su belleza desde lejos, nadó hasta ella y le habló cortésmente para intentar conquistarla. Pero a Escila le causaba temor la gran cola de pez del dios, que no tenía piernas y sentía aversión por su cabello lleno de cizañas. Quizás aborreciera más que nada, su aire engreído; porque Glauco se había envanecido mucho desde que comió una hierba mágica que lo convirtió de simple pescador en dios.

Glauco, que no estaba dispuesto a tolerar tal desdén, acudió a la maga Circe, para lograr el amor de Escila por artimañas de brujería. Sin embargo, Circe, no estaba dispuesta a ayudar a Glauco porque también estaba enamorada de él, y, aunque intentó convencerle de que dedicase su amor a alguien más digno de él, se vio obligada, por sus abundantes presiones, a ayudarle a conseguir sus propósitos. Para ello, le entregó una pócima, dándole una serie de instrucciones sobre su uso. Haciendo caso de Circe, Glauco vertió tal líquido en la caleta de mar donde Escila solía bañarse. Un día que ésta acudió alegremente a darse un chapuzón observó de repente cómo una jauría de perros empezaba a atacarla.

Asustada, trató de defenderse, pero pronto observó horrorizada que esos perros partían de su cintura y que estaba comenzando a transfomarse en el temible ser que antes hemos comentado. Glauco, que vigilaba desde la distancia, al ver lo ocurrido, perdió todo el interés por ella y se marchó. Otra versión de la leyenda dice que el enamorado de la muchacha fue Poseidón, y que su esposa, Anfitrite, celosa, pidió a Circe que elaborara tal venganza, si bien el desarrollo de la historia es el mismo.

De la narración sobre Escila y Caribdis surge una expresión: "Estar entre Escila y Caribdis", vale decir, "estar entre la espada y la pared", o sea, en un problema de difícil (si no imposible) solución.

Labels: Monstruos marinos

Fotografías de pulpos -Pulpo reversible-

Published Monday, June 27, 2005 by Spyder.Aimé Césaire y el agujero de pulpo

Published Sunday, June 26, 2005 by Spyder.J'habite le trou des poulpes

je me bats avec un poulpe pour un trou de poulpe

Aimé Césaire

(Vivo en el agujero de los pulpos

yo me pego con un pulpo por un agujero de pulpo)

Aimé Césaire

Aimé Césaire nació en 1913 en Basse-Pointe, Martinica, país que debe buena parte de su celebridad en el mundo de las artes y las letras a esta importante figura, miembro de la Academia Francesa. Césaire, quien se dio a conocer con su obra Cuaderno de un retorno al país natal (1938), está considerado como el poeta de la "negritud". Autor de numerosas obras poéticas y teatrales así como del famoso Discurso sobre el colonialismo, fue igualmente un destacado personaje político de Martinica: alcalde desde 1946 y diputado hasta 1993.

je me bats avec un poulpe pour un trou de poulpe

Aimé Césaire

(Vivo en el agujero de los pulpos

yo me pego con un pulpo por un agujero de pulpo)

Aimé Césaire

Aimé Césaire nació en 1913 en Basse-Pointe, Martinica, país que debe buena parte de su celebridad en el mundo de las artes y las letras a esta importante figura, miembro de la Academia Francesa. Césaire, quien se dio a conocer con su obra Cuaderno de un retorno al país natal (1938), está considerado como el poeta de la "negritud". Autor de numerosas obras poéticas y teatrales así como del famoso Discurso sobre el colonialismo, fue igualmente un destacado personaje político de Martinica: alcalde desde 1946 y diputado hasta 1993.

Labels: Literatura

Rafael Courtoisie -El pulpo literario

Published by Spyder.Rafael Courtoisie

J.G. escribió un poema inédito de Baudelaire, una versión libre en español, con métrica descuidada, sin rima, catorce versos que componían la supuesta traducción de un soneto original.

El apócrifo se titulaba “El pulpo”.

Las rosadas ventosas del gigante molusco se abrían como vaginas inmensas, numerosas, de una mujer implacable. Los tentáculos de la profundidad se abrazaban al casco de madera de la embarcación y la arrastraban hasta el fondo del mar, donde el gigante descabezaba marineros y devoraba los cuerpos ante la mirada atónita de pequeños celenterados y almejas.

En la oscuridad, el pulpo era un nudo de la muerte.

J.G. se esmeró, copió algunas imágenes de Las flores del mal, introduciendo ciertas distorsiones. También empleó figuras y atmósferas de los poemas en prosa del francés: “lenguas sin palabras, brazos henchidos”

decía una línea final del segundo cuarteto, refiriéndose a los tentáculos.

“El monstruo del mar sobre la calma”

anunciaba el inicio del soneto falso. Las velas, “párpados del cielo”, se cerraban sobre el agua. El capitán intentó herir la cabeza y luego uno de los ojos del monstruo con un arpón dentado.

Al fin, resultó estrangulado por la potencia submarina.

Todo aparece como una venganza del mar: “El salitre estaba harto”, afirmaba el poema, “de que lo hirieran”.

La membrana palpitante digiere el jugo de los hombres, bebe hasta saciarse y el pulpo queda adormecido en la digestión, como una flor dilatada sobre el fondo siniestro.

Algunas maderas del navío hundido alcanzan la superficie.

J.G. logró publicar el poema en una revista literaria de la capital, acompañado de una breve cronología de Charles Baudelaire, una introducción y algunas notas críticas y observaciones.

J.G. logró publicar el poema en una revista literaria de la capital, acompañado de una breve cronología de Charles Baudelaire, una introducción y algunas notas críticas y observaciones.

Una revista de Guayaquil, Ecuador, reprodujo el poema íntegro y las notas, pero olvidó mencionar al traductor.

En México, donde retomaron la publicación ecuatoriana y sus erratas, un conocido hombre de letras se ocupó de redactar un extenso ensayo que procuró ubicar la pieza en el corpus de la obra de Baudelaire.

El crítico citó el “Baudelaire” de Jean Paul Sartre y aprovechó para demostrar lo errado e incongruente del pensamiento existencialista.

En Madrid aparecieron tres versiones simultáneas de “El pulpo”, las tres con ligeras diferencias. Todas afirmaban ser “traducciones directas del original francés”.

Cuando el pulpo llegó a París causó tanto desconcierto como si hubiera emergido húmedo de oscuridad desde las profundidades de la historia. Un licenciado en letras, imposibilitado de obtener el original, decidió retraducir el texto al francés basándose en la versión que juzgó más apropiada de una de las revistas madrileñas. El especialista logró un aceptable efecto tímbrico, una asociación de minuciosidad la rima y la métrica, comparando con otros sonetos.

El poema se reprodujo en el suplemento cultural de un diario de gran circulación y después de cierto tiempo fue integrado como curiosidad, como rareza, en los programas de estudio de la Sorbonne.

Una edición crítica de “Las flores del mal” destinada a estudiantes de secundaria terminó por incluir el poema en un apéndice.

A los estudiantes les gustaba “El pulpo”, su fuerza de ocho brazos y catorce versos turbulentos, su inaudita libertad para ligar imágenes. El tema del mar, el hundimiento y la catástrofe final se ajustaban al sentimiento de la época.

Umberto Eco publicó “El silencio del mar”, extensa novela histórica que llevaba por epígrafe el soneto completo de Baudelaire traducido por el propio académico al italiano.

La trama mezclaba elementos de Verne y su “20.000 leguas de viaje submarino” con reflexiones semióticas y esotéricas. Emilio Salgari y el propio Charles Baudelaire aparecían como personajes. También comparecían en sus páginas Víctor Hugo y Giovanni Papini. La obra fue un best-seller.

Un ensayo de Baudrillard descubrió en el poema una “perspectiva ecológica” insospechada hasta ese momento. Brigitte Bardot, ya muy anciana, hizo declaraciones en televisión a favor de la fauna marina, aprovechando la popularidad y el espacio logrado por “El pulpo”.

En París, a los pies de la tour Eiffel los argelinos, musulmanes convencidos, vendían llaveros de ocho brazos con una boca monstruosa y roja en el centro.

Un ensayo de Baudrillard descubrió en el poema una “perspectiva ecológica” insospechada hasta ese momento. Brigitte Bardot, ya muy anciana, hizo declaraciones en televisión a favor de la fauna marina, aprovechando la popularidad y el espacio logrado por “El pulpo”.

En París, a los pies de la tour Eiffel los argelinos, musulmanes convencidos, vendían llaveros de ocho brazos con una boca monstruosa y roja en el centro.

El pulpo de Baudelaire se apoderó del mundo.

Rafael Courtoisie

(Montevideo, 22 de noviembre de 1958). Escritor, ensayista literario. En narrativa ha publicado la trilogía de relatos integrada por “El mar interior” (1990), “El mar rojo” (1991), “El mar de la tranquilidad” (1995). En ese último año también publicó “Cadáveres exquisitos”. En poesía aparecieron, entre otros: “Contrabando de auroras” (1977), “Tiro de gracia” (1981), “Orden de cosas” (1986), “Cambio de estado” (1990), “Textura” (México, 1992 y Montevideo, 1994), “Poetry is crime” (Québec, Canadá, 1994), “Estado sólido” (España, 1995) y una extensa antología: “Intrucciones para leer ceniza” (Bogotá, Colombia, 1994). Su obra ha sido incluida en diversas antologías (“Antología Consultada de la Poesía Uruguaya”, 1982; “El uso de la palabra”, Lima, 1994; “EYERE: CALL”, Cleveland Institute of Arts, Ohio, 1995, etc). También ha publicado trabajos críticos sobre literatura y ensayos en el área de las Ciencias de la Comunicación. Ha recibido varios premios literarios en el país y fuera de él: Premio Bartolomé Hidalgo de 1996 por “Cadáveres exquisitos” y Premio Löewe de España por “Estado sólido” (1995). Es autor (con Sylvia Lago y Washington Benavídez), de la “Antología Plural de la Poesía Uruguaya Contemporánea” (1995). Ha sido jurado en numerosos concursos. Ofreció conferencias y lecturas en Universidades e Instituciones culturales de Europa, América Latina y EEUU. Colaborador en distintos medios de prensa en el Uruguay (“Brecha”, “El País Cultural”, etc.) y en varias publicaciones de Latinoamérica.

(Montevideo, 22 de noviembre de 1958). Escritor, ensayista literario. En narrativa ha publicado la trilogía de relatos integrada por “El mar interior” (1990), “El mar rojo” (1991), “El mar de la tranquilidad” (1995). En ese último año también publicó “Cadáveres exquisitos”. En poesía aparecieron, entre otros: “Contrabando de auroras” (1977), “Tiro de gracia” (1981), “Orden de cosas” (1986), “Cambio de estado” (1990), “Textura” (México, 1992 y Montevideo, 1994), “Poetry is crime” (Québec, Canadá, 1994), “Estado sólido” (España, 1995) y una extensa antología: “Intrucciones para leer ceniza” (Bogotá, Colombia, 1994). Su obra ha sido incluida en diversas antologías (“Antología Consultada de la Poesía Uruguaya”, 1982; “El uso de la palabra”, Lima, 1994; “EYERE: CALL”, Cleveland Institute of Arts, Ohio, 1995, etc). También ha publicado trabajos críticos sobre literatura y ensayos en el área de las Ciencias de la Comunicación. Ha recibido varios premios literarios en el país y fuera de él: Premio Bartolomé Hidalgo de 1996 por “Cadáveres exquisitos” y Premio Löewe de España por “Estado sólido” (1995). Es autor (con Sylvia Lago y Washington Benavídez), de la “Antología Plural de la Poesía Uruguaya Contemporánea” (1995). Ha sido jurado en numerosos concursos. Ofreció conferencias y lecturas en Universidades e Instituciones culturales de Europa, América Latina y EEUU. Colaborador en distintos medios de prensa en el Uruguay (“Brecha”, “El País Cultural”, etc.) y en varias publicaciones de Latinoamérica.

Labels: Literatura

Humor -Diferencias entre pulpos y calamares-

Published Saturday, June 25, 2005 by Spyder.Existe una confusión bastante extendida entre el calamar y el pulpo, y a veces ambas especies se confunden. El propio babelfish traduce pulpo al ingles con squid en vez de utilizar la forma más correcta “octopus”, y calmar lo traduce por “calamary”. Hasta donde llega mi inglés lo más correcto sería traducir calamar por “squid”. Pero estas confusiones han creado que ambas especies (en especial cuando hablamos de pulpos y calamares gigantes) vayan emparejadas. Es por eso que en este blog le damos también bastante bola al calamar gigante.

Pero si quieren un blog sobre calamares lo mejor que puede hacer es visitar el blog de Squid, y si en cambio les apetece seguir oyendo hablar de pulpos, quédense en Mondopulpo.

Acerca de esto alguien preguntó en el blog de Paleofreak y las respuestas fueron muy divertidas.

De: Alfredo Melo Espinosa Fecha: 2005-08-20 19:23

si si todo lo que decis me gusta pero soys mu tontos si algun padre madre o familiar esta muerto me parto xD jeje es verdad y aora solicito informes de las diferencias entre 1 pulpo y 1 calamar, Gracias

Daurmith Fecha: 2005-08-20 23:41Pero si quieren un blog sobre calamares lo mejor que puede hacer es visitar el blog de Squid, y si en cambio les apetece seguir oyendo hablar de pulpos, quédense en Mondopulpo.

Acerca de esto alguien preguntó en el blog de Paleofreak y las respuestas fueron muy divertidas.

De: Alfredo Melo Espinosa Fecha: 2005-08-20 19:23

si si todo lo que decis me gusta pero soys mu tontos si algun padre madre o familiar esta muerto me parto xD jeje es verdad y aora solicito informes de las diferencias entre 1 pulpo y 1 calamar, Gracias

Alfredo Melo Espinosa, ¿no se te ha ocurrido que, para alguien que pide a los demás que hagan el esfuerzo que uno es demasiado vago o demasiado tonto para hacer, insultar y ofender a quienes podrían ayudarte es una estrategia, digamos, errónea?

...

No, claro que no se te ha ocurrido. Qué cosas digo a veces.

De: El PaleoFreak Fecha: 2005-08-20 23:59

Verás, Melo. La diferencia entre un pulpo y un calamar es la siguiente:

El calamar tiene las vértebras cervicales anastomosadas e invaginadas formando un solenoide rabdoideo en verano.

Por el contrario, el pulpo desarrolla en primavera cuatro procesos marsupiales el epitelio esmegmático del cóccix.

Cópialo bien, y sacarás un diez.

De: yop Fecha: 2006-05-08 21:25

Un calamar es mu salao y un pulpo un sinvergüenza.

De: enRiki Fecha: 2006-09-08 13:15

Melo: el calamar se usa para la paella o para los calamares a la romana, mientras el pulpo está delicioso "a la gallega".

Labels: Humor

Pulpos y Graffitis (VI)

Published Friday, June 24, 2005 by Spyder.

El dibujo -en este caso la palabra graffiti le queda grande- fue fotografiado en una casa Okupa del barrio de Lavapiés (Madrid).

De paso un fragmento de una canción de la divina Dnoe, que en este caso canta con Dharmakarma. No tengo muy claro de donde es originaria Dnoe, pero es una de las artistas más contundentes dentro del hip hop español; o al menos lo era hace unos años, porque hace tiempo que no oigo nada de ella. Pero si hablamos de Madrid, creo que era Vallecas…

Dnoe

Llegó La Miseria (Feat Dharmakarma)

Dnoe

No es que no crea en nada es que no sé en que creer,

mi miseria empieza a oler,

mi miseria no es ser o no ser,

es querer, es poder,

es saber que vas a perder,

que te vas a tener que esconder,

que te va a doler,

que vas a tener

tantas cosas que hacer.

Tan poco que decir,

tanto por decidir,

no te vas a defender,

vas a depender

a la vuelta de la vuelta que una moneda da,

yo sí lo sé, sé que es una putada,

si intento salir, de todo,

nunca salgo de la nada, del todo,

a cara o cruz, a doble o nada, es mi método.

Somos perros mordedores,

dudas, pocos peces y muchos pescadores,

pagamos justo los más pecadores,

no llores más mujer, no llores.

Dharmakarma

Es de madrugada al otro del estrecho,

una esperanza amarga viaja en barca sin destino,

mirada ausente,

estómagos vacíos,

la mar dibuja muerte,

son sus olas los cuchillos

que cortan lazos que estremecen los recuerdos.

Tu miserable vida guarda como en oro en paño los secretos

de sufrimiento,

aún queda aliento pa' ver salir el sol

y jugar tu última carta a la deriva remando fuerte,

como con prisa,

contempla el horizonte que no llega a ver su rostro arrastrandote al vacío

ahogandote las penas de sabor salado y frío

huyes de misere, misere, misere, misere, misere, miseria

en tu rostro una sonrisa

cuando el picoleto que encontró tu cuerpo hoy flotando en las marismas,

montes de ánimas.

Colgarán en tu memoria de la profundidad del mar,

si, y pececillos de colores.

Harán de rosas flores

corales en tu nombre dando vida en las profundidades.

Que tu muerte no fue en balde

la lucha por el óvulo siniestro con el nombre de Occidente

está marcado hoy por tu sangre,

mañana y siempre.

No morirás en nuestras mentes

Labels: Graffitis

Monstruos míticos en el mar -Galería de imágenes-

Published by Spyder.

Año 1570, Islandia, por A. Ortelius, publicado originalmente en Theatrum Orbis Terrarum.Ortelius es famoso y reconocido por sus mapas, por la exactitud que lograba en la época,pero claro que no se olvidaba de adornarlos con una buena colección de "bestias marinas".

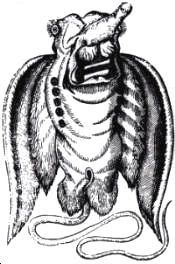

Año 1588, dibujo de C. Gesner publicado originalmente en De Piscium & Aquatilium Animantum Natura. Aparecido recientemente en el libro Monsters of the Sea, de Richard Ellis.Hércules lucha con una Hydra en la mitología griega. Desde entonces, este animal imaginario ha debido cargar con una mala reputación. Desafortunadamente, la Hydra tiene un simil en la realidad: el pulpo. Aún hoy persiste una imagen falsa sobre estos animales (a los que se les llama "peces demonio") y es posible que por esto se los haya condenado a hacer de villanos en la películas de clase B. Aunque la ilustración sólo muestra siete cabezas, a la Hydra a veces se le adjudican nueve, y se dice que cada vez que se le corta una aparecen dos en reemplazo.

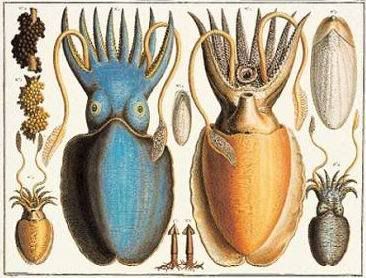

Año 1588, dibujo de C. Gesner publicado originalmente en De Piscium & Aquatilium Animantum Natura. Aparecido recientemente en el libro Monsters of the Sea, de Richard Ellis.Hércules lucha con una Hydra en la mitología griega. Desde entonces, este animal imaginario ha debido cargar con una mala reputación. Desafortunadamente, la Hydra tiene un simil en la realidad: el pulpo. Aún hoy persiste una imagen falsa sobre estos animales (a los que se les llama "peces demonio") y es posible que por esto se los haya condenado a hacer de villanos en la películas de clase B. Aunque la ilustración sólo muestra siete cabezas, a la Hydra a veces se le adjudican nueve, y se dice que cada vez que se le corta una aparecen dos en reemplazo.  Año 1734, dibujo de Albertus Seba, coloreado por J. Fortuyn, publicado originalmente en Thesaurus. Aparecido recientemente en el ejemplar de abril del 2002 de "A Diverse and Marvelous Collection" de Müsch, Willmann y Rust en Natural History Magazine y en A Cabinet of Natural Curiosities de Albertus Seba.Albertus Seba, un farmacéutico de Amsterdam, hizo un retrato de otra Hydra en el siglo 18. Seba tenía dudas sobre la autenticidad de semejante animal, pero más de un "testigo respetable" le atestiguó en favor de la existencia un éspecimen embalsamado, de modo que colocó el dibujo en su publicación. Este error de Seba es comprensible si se tiene en cuenta que muchos animales genuinos muy raros se estaban embalsamando o se exhibían conservados en alcohol en esa época y él sólo los conocía en esas condiciones.

Año 1734, dibujo de Albertus Seba, coloreado por J. Fortuyn, publicado originalmente en Thesaurus. Aparecido recientemente en el ejemplar de abril del 2002 de "A Diverse and Marvelous Collection" de Müsch, Willmann y Rust en Natural History Magazine y en A Cabinet of Natural Curiosities de Albertus Seba.Albertus Seba, un farmacéutico de Amsterdam, hizo un retrato de otra Hydra en el siglo 18. Seba tenía dudas sobre la autenticidad de semejante animal, pero más de un "testigo respetable" le atestiguó en favor de la existencia un éspecimen embalsamado, de modo que colocó el dibujo en su publicación. Este error de Seba es comprensible si se tiene en cuenta que muchos animales genuinos muy raros se estaban embalsamando o se exhibían conservados en alcohol en esa época y él sólo los conocía en esas condiciones. Año 1758, Dibujo de Albertus Seba coloreado por J. Fortuyn. Aparecido recientemente en el ejemplar de abril del 2002 de "A Diverse and Marvelous Collection" de Müsch, Willmann y Rust en Natural History Magazine y en A Cabinet of Natural Curiosities de Albertus Seba.La mayoría de los trabajos de Seba eran más realistas que el de la Hydra. Aunque algunas bestias mitológicas persistieron durante las siglos 17 y 18, los eruditos comenzaron a sustituir la observación superficial del mundo natural por un estudio más detallado y más cuidadoso. Un de los resultados es esta pintura de una jibia, pariente del pulpo.

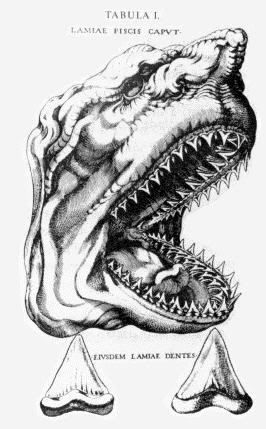

Año 1758, Dibujo de Albertus Seba coloreado por J. Fortuyn. Aparecido recientemente en el ejemplar de abril del 2002 de "A Diverse and Marvelous Collection" de Müsch, Willmann y Rust en Natural History Magazine y en A Cabinet of Natural Curiosities de Albertus Seba.La mayoría de los trabajos de Seba eran más realistas que el de la Hydra. Aunque algunas bestias mitológicas persistieron durante las siglos 17 y 18, los eruditos comenzaron a sustituir la observación superficial del mundo natural por un estudio más detallado y más cuidadoso. Un de los resultados es esta pintura de una jibia, pariente del pulpo. Año 1667, dibujo de Niels Stensen, aparecido originalmente en Canis Carchariae Dissectum Caput, publicado recientemente en Monsters of the Sea, de Richard Ellis y en Fossils: Evidence of Vanished Worlds, de Yvette Gayrard-ValyEsta imagen de la cabeza de un tiburón gigante blanco diseccionado se ve rara para los estándares actuales, pero en realidad es un importante mojón en el progreso de la biología marina. Durante años se creyó que los dientes fosilizados de los tiburones eran lenguas de serpientes que San Pablo había convertido en piedra, y por esto se les llamaba glossopetrae, o "piedras lengua". Niels Stensen identificó correctamente las piedras lengua como dientes de tiburón.

Año 1667, dibujo de Niels Stensen, aparecido originalmente en Canis Carchariae Dissectum Caput, publicado recientemente en Monsters of the Sea, de Richard Ellis y en Fossils: Evidence of Vanished Worlds, de Yvette Gayrard-ValyEsta imagen de la cabeza de un tiburón gigante blanco diseccionado se ve rara para los estándares actuales, pero en realidad es un importante mojón en el progreso de la biología marina. Durante años se creyó que los dientes fosilizados de los tiburones eran lenguas de serpientes que San Pablo había convertido en piedra, y por esto se les llamaba glossopetrae, o "piedras lengua". Niels Stensen identificó correctamente las piedras lengua como dientes de tiburón. Año 1802, dibujo de Pierre Denys de Montfort, aparecido originalmente en Historie Naturalle Générale et Particulière des Mollusques, publicado recientemente en Sketches of Creation, de Alexander Winchell y Monsters of the Sea, de Richard Ellis. El dibujo que se ve a la izquierda ha sido coloreado.Denys de Montfort se jactó diciendo que si se "tragaban" esta representación, él dibujaría luego un cefalópodo abrazando Gibraltar. Setenta años después, Alexander Winchell hizo dos cosas admirables: Dijo que la pintura de Denys de Montfort era la trama de un marinero, pero también sugirió que "las profundidades inexploradas del océano encubren las formas de octópodos que sobrepasen lejos en magnitud a las especies conocidas para la ciencia". Winchell acertó en ambas cosas.

Año 1802, dibujo de Pierre Denys de Montfort, aparecido originalmente en Historie Naturalle Générale et Particulière des Mollusques, publicado recientemente en Sketches of Creation, de Alexander Winchell y Monsters of the Sea, de Richard Ellis. El dibujo que se ve a la izquierda ha sido coloreado.Denys de Montfort se jactó diciendo que si se "tragaban" esta representación, él dibujaría luego un cefalópodo abrazando Gibraltar. Setenta años después, Alexander Winchell hizo dos cosas admirables: Dijo que la pintura de Denys de Montfort era la trama de un marinero, pero también sugirió que "las profundidades inexploradas del océano encubren las formas de octópodos que sobrepasen lejos en magnitud a las especies conocidas para la ciencia". Winchell acertó en ambas cosas. Años 1573-1585, dibujo de Ambroise Paré, aparecido originalmente en Des Monstres, imágenes similares fueron publicadas recientemente en Monsters of the Sea de Richard Ellis y en On Monsters and Marvels de Ambroise Paré, traducido por Janis Pallister.Llamado "águila marina" y también "pez volador", lo que se ve en la imagen es, muy probablemente, un trucado quirúrgico hecho con el cuerpo de una raya para hacer que parezca un monstruo marino alado con cabeza de aspecto humano. El truco fue efectivo, y Ambroise Paré volvió a relatar una historia de segunda mano de un espécimen vivo que se les había presentado a los señores de la ciudad de Quioze. Se sabe que la primera ilustración es de fines del siglo 16.

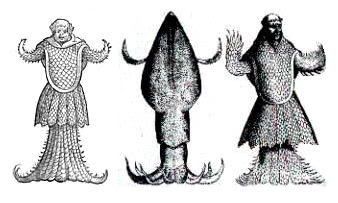

Años 1573-1585, dibujo de Ambroise Paré, aparecido originalmente en Des Monstres, imágenes similares fueron publicadas recientemente en Monsters of the Sea de Richard Ellis y en On Monsters and Marvels de Ambroise Paré, traducido por Janis Pallister.Llamado "águila marina" y también "pez volador", lo que se ve en la imagen es, muy probablemente, un trucado quirúrgico hecho con el cuerpo de una raya para hacer que parezca un monstruo marino alado con cabeza de aspecto humano. El truco fue efectivo, y Ambroise Paré volvió a relatar una historia de segunda mano de un espécimen vivo que se les había presentado a los señores de la ciudad de Quioze. Se sabe que la primera ilustración es de fines del siglo 16. Año 1854. Trabajo de Japetus Steenstrup aparecido recientemente en The Search for the Giant Squid, de Richard Ellis.En el siglo 16, dos naturalistas, Rondelet y Pierre Belon, produjeron descripciones de animales a los que llamaron Monjes Marinos o Peces Monje. Siglos después, un naturalista muy talentoso, Japetus Steenstrup, hizo una presentación en las cual comparó la ilustración de Rondelet (a la izquierda) y la ilustración de Belon (a la derecha) con un calamar semejante (centro), capturado en 1853. También tomó en consideración una descripción del Monje Marino hecha en el siglo 16 por Conrado Gesner. Steenstrup hizo una asombrosa deducción: "¿Podemos, con estos fragmentos de información sobre la concepción de aquella epoca, aproximarnos a reconocer a cuáles criaturas de la naturaleza, más probablemente, es las que se les debe asignar [ese nombre]? El Monje Marino es, en primer lugar, un cefalópodo".

Año 1854. Trabajo de Japetus Steenstrup aparecido recientemente en The Search for the Giant Squid, de Richard Ellis.En el siglo 16, dos naturalistas, Rondelet y Pierre Belon, produjeron descripciones de animales a los que llamaron Monjes Marinos o Peces Monje. Siglos después, un naturalista muy talentoso, Japetus Steenstrup, hizo una presentación en las cual comparó la ilustración de Rondelet (a la izquierda) y la ilustración de Belon (a la derecha) con un calamar semejante (centro), capturado en 1853. También tomó en consideración una descripción del Monje Marino hecha en el siglo 16 por Conrado Gesner. Steenstrup hizo una asombrosa deducción: "¿Podemos, con estos fragmentos de información sobre la concepción de aquella epoca, aproximarnos a reconocer a cuáles criaturas de la naturaleza, más probablemente, es las que se les debe asignar [ese nombre]? El Monje Marino es, en primer lugar, un cefalópodo".

Los monstruos marinos se aproximan a un barco del siglo 16. Rijksmuseum, Amsterdam, cortesía de New Bedford Whaling Museum. En el período colonial español, los barcos que se dirigían hacia Europa a través de los estrechos de Florida se movían sobre la corriente del Golfo. Los huracanes, los bancos de arenas movedizos y las aguas bajas hacían que el paso entre las Bahamas y la Florida fuera especialmente peligroso. Junto a estos riesgos verdaderos, los marineros europeos temían a los monstruos del mar, criaturas basadas más en la fantasía que en los hechos. En realidad, los piratas planteaban una amenaza más seria para las naves que esos temidos monstruos.

Traducido, adaptado y ampliado por Eduardo Carletti de diversos sitios de Internet)

Labels: Monstruos marinos

Pulpos y Graffitis (IV)

Published Thursday, June 23, 2005 by Spyder.Cocina oriental -El tako hiki- ¡Ahora puede ser suyo!

Published Wednesday, June 22, 2005 by Spyder.El tako hiki (タコ引, literalmente, separador de pulpo), yanagi ba (柳刃, literalmente, cuchilla de sauce), y fugu hiki (ふぐ引き, literalmente, separador de pez globo) son cuchillos largos y delgados usados en la gastronomía japonesa, llamados también sashimi bocho, (japonés: 刺身包丁) usados para preparar sashimi, cortar pescado y mariscos en rodajas.

El tako hiki es el tercero por la derecha

Similares al nakiri bocho, el estilo difiere poco entre Tokyo y Osaka. En osaka, el yanagi ba es puntiagudo al final, mientras que en Tokyo el tako hiki es rectangular. El tako hiki es usualmente usado para preparar pulpo. Un fugu hiki es similar al yanagi ba, excepto que la hoja es más delgada y flexible. Como su nombre indica, el fugu hiki es tradicionalmente usado para cortar finamente el fugu, para el sashimi.

La longitud del cuchillo es adecuado para peces de mediano tamaño. Para pescados más grandes como el atún, hay cuchillos especializados, por ejemplo el oroshi hocho de casi dos metros, o el ligeramente más corto hancho hocho.

Labels: Gastronomía

Frank Norris and The Octopus

Published Tuesday, June 21, 2005 by Spyder."Then, faint and prolonged, across the levels of the ranch, he heard the engine whistling for Bonneville. Again and again, at rapid intervals in its flying course, it whistled for road crossings, for sharp curves, for trestles; ominous notes, hoarse, bellowing, ringing with the accents of menace and defiance; and abruptly Presley saw again, in his imagination, the galloping monster, the terror of steel and steam, with its single eye, cyclopean, red, shooting from horizon to horizon; but saw it now as the symbol of a vast power, huge, terrible, flinging the echo of its thunder over all the reaches of the valley, leaving blood and destruction in its path; the leviathan, with tentacles of steel clutching into the soil, the soulless Force, the iron-hearted Power, the monster, the Colossus, the Octopus."

Frank Norris and The Octopus

Labels: Literatura

Arte y pulpos -Carlos Ramos-

Published by Spyder.Pulpos en lo militar -Submarino USS Octopus.

Published Monday, June 20, 2005 by Spyder.Nueva sección dedicada a los pulpos en el terreno militar (quizás sería más conveniente hablar de pulpos en el océano militar). En la foto tenemos un submarino perteneciente a la U.S. Navy bautizado con el nombre de USS Octopus, aunque años después le fue cambiado el nombre por el de C-1. Submarino de 238 toneladas construido en Massachussets y que estuvo en activo de 1908 a 1920.

Dejo una galería donde se pueden ver algunas fotografías del submarino.

Dejo una galería donde se pueden ver algunas fotografías del submarino.

Labels: Curiosidades

Fabio Martínez -Pablo Baal y los hombres invisibles-

Published Saturday, June 18, 2005 by Spyder.A Simbad no le importaron nuestros comentarios y cuando vió un pulpo que se movía en un estanque tiró de la mano a Marot, y dijo; pertenecen a la familia de los moluscos junto con el caracol, la liebre de mar, el argonauta, el calamar y el caballito de mar; son muy sensibles y con sus tentáculos viven haciendo figura geométricas en el agua. Como mi mamá. ¿Te gustan? ¡Me fascinan! Marot metió un cucharón en el estanque, capturó un pulpo recién nacido, lo metió en una bolsa de agua, y se lo regaló. Cuando crezca lo puedes devolver al Instituto. Si yo no estoy, lo puede donar al acuario de la ciudad.

A mí me sorprendió esta última frase de Marot. ¿Por qué de pronto lanzaba una frase escéptica, pesimista? ¿Acaso pensaba renunciar al Instituto? ¿Jubilarse? ¿O tenía la idea que lo iban a renunciar?”Si yo no estoy”,¿significaba dejar de ocupar un lugar en el Instituto? , ¿Significaba algo más profundo como dejar de ser, de existir? ¿Era “méritos a su hoja de vida”? ¿Pasar del estado visible al invisible?

El lenguaje de las palabras contiene, como los seres humanos, muchas ambigüedades. A veces, es oscuro y engañoso; por eso son necesarios los poetas, para que lo saquen del charco negro de la vida y le devuelvan su brillo y su transparencia.

Simbad tomó la bolsa del pulpo y poniéndola a la luz del día, continuó: tienen los sexos separados; el acoplamiento, como en los humanos, es diferenciad; el macho y la hembra se entrelazan entre sí, se acarician, se besan y luego aquel saca uno de los brazos que en el momento del chingui-chingui se ha convertido en pipí y deposita en el huequito de la hembra espermatozoides. Es algo parecido a lo que hacen los adultos.

A mí me sorprendió esta última frase de Marot. ¿Por qué de pronto lanzaba una frase escéptica, pesimista? ¿Acaso pensaba renunciar al Instituto? ¿Jubilarse? ¿O tenía la idea que lo iban a renunciar?”Si yo no estoy”,¿significaba dejar de ocupar un lugar en el Instituto? , ¿Significaba algo más profundo como dejar de ser, de existir? ¿Era “méritos a su hoja de vida”? ¿Pasar del estado visible al invisible?

El lenguaje de las palabras contiene, como los seres humanos, muchas ambigüedades. A veces, es oscuro y engañoso; por eso son necesarios los poetas, para que lo saquen del charco negro de la vida y le devuelvan su brillo y su transparencia.

Simbad tomó la bolsa del pulpo y poniéndola a la luz del día, continuó: tienen los sexos separados; el acoplamiento, como en los humanos, es diferenciad; el macho y la hembra se entrelazan entre sí, se acarician, se besan y luego aquel saca uno de los brazos que en el momento del chingui-chingui se ha convertido en pipí y deposita en el huequito de la hembra espermatozoides. Es algo parecido a lo que hacen los adultos.

Fabio Martínez -Pablo Baal y los hombres invisibles-

Fabio Martínez

Profesor titular de la Universidad del Valle. Doctor en semiología de la Universidad de Québec. D.E.A en estudios Hispánicos de la Sorbona de Paris. Actualmente es el Jefe del Departamento académico de Licenciatura en Literatura de la Universidad del Valle. Obtuvo el primer premio de Ensayo Latinoamericano René Uribe Ferrer (1999) con su libro El viajero y la memoria. Autor de los libros Un habitante del séptimo cielo, Fantasío, cuentos, Breve tratado del amor inconcluso, cuento breve (2000), Pablo Baal y los hombres invisibles, novela (2002), Club social Monterrey, novela (2003), Cuentos sin cuenta, antología de escritores de la generación del 50 (2003).

Labels: Literatura

Pulpos -Sobre el origen de los pulpos-

Published Friday, June 17, 2005 by Spyder.El siguiente artículo es de Antonio Pérez Cribeiro, trabajador del Aqurium Finisterrae (La Coruña). Aún se pueden leer sus artículos o posts en el fenecido blog Un mar de historias, todo un compendio de interesantes reflexiones acerca del mundo marino.

¿Por qué hay pulpos?

Una historia natural de los cefalópodos

"En biología, nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución" Theodosius Dobzhansky

Desde su origen, hace más de cuatro mil millones años, la Tierra ha sufrido una lenta evolución, aunque en ocasiones los cambios fueron rápidos y sus efectos fulminantes. Las causas de estos cataclismos pueden ser diversas. Con frecuencia se debieron a la disminución de la actividad solar, que al enfriar la superficie terrestre daba lugar a las glaciaciones. Para la mayoría de las especies de entonces las consecuencias de estas catástrofes fueron ser desastrosas, aunque para algunas representó su “gran oportunidad".

La masiva extinción de especies que sigue a un fenómeno de este tipo hace que la despiadada lucha por la supervivencia ya no sea tal. Disminuye la competencia por el alimento y por el espacio. Comienzan a proliferar las especies mejor adaptadas al nuevo entorno. De sus descendientes, tendrán más probabilidades de éxito aquellos individuos que hereden caracteres que les permitan perfeccionar la adaptación, iniciando un nuevo rumbo en la historia de la vida.

Estos hechos sirven para comprender que la selección natural no tiene planes a largo plazo, no conduce a una perfección progresiva sino que es ciega. Serán los mejor preparados para las condiciones de cada momento los que tengan más posibilidades de sobrevivir. No existe por tanto, ninguna “naturaleza sabia" detrás de cada ser vivo, y lo que es bueno hoy puede no serlo mañana.

Estos hechos sirven para comprender que la selección natural no tiene planes a largo plazo, no conduce a una perfección progresiva sino que es ciega. Serán los mejor preparados para las condiciones de cada momento los que tengan más posibilidades de sobrevivir. No existe por tanto, ninguna “naturaleza sabia" detrás de cada ser vivo, y lo que es bueno hoy puede no serlo mañana.Algo así ocurrió a finales del período Cámbrico, hace más de 500 millones de años. Por entonces habitaban los mares una gran diversidad de invertebrados, entre los que destacaban unos diminutos animales de hasta un par de centímetros, con concha en forma de cono y pie dividido en varias patas. Los amos y señores de los océanos eran unos primitivos artrópodos, los Anomalocáridos, que, en connivencia con los Trilobites, ocupaban los puestos más altos de la cadena alimenticia. Mientras, en tierra firme tan sólo había microorganismos.

Pero se produjo una fuerte glaciación. En el ámbito marino el problema más grave tuvo lugar precisamente cuando las temperaturas ya remitían, provocando el rápido deshielo de grandes volúmenes de agua dulce. La salinidad de los océanos disminuyó lo suficiente como para provocar la extinción de numerosas especies, diezmando muchas otras. Los puestos acaparados por los más voraces depredadores quedaron vacantes, como ya ocurriera en anteriores cataclismos. Esta vez, los mejor adaptados a estas nuevas condiciones iban a ser aquellos moluscos de concha cónica que parecían tener la cabeza en los pies, y a los que el hombre llamó cefalópodos, del griego Kephale, cabeza, y podos, pie.

A partir de diminutos ancestros como Plectronoceras los descendientes se fueron diferenciando cada vez más, dando lugar a centenares de nuevas especies. Los registros fósiles de estos cambios constituyen además una excelente prueba de la evolución biológica. En tan sólo quince millones de años –pocos, considerando la escala temporal geológica- los océanos ya eran surcados por una enorme variedad de cefalópodos de concha externa, alguna de las cuales medía más de un metro de largo, estimándose en varios metros la longitud del animal. Estos grandes depredadores, como Endoceras o Cameroceras, eran el vértice de la fauna marina ordovícica. Los representantes del todavía incipiente grupo de los vertebrados, como Arandaspis, se mantenían sometidos al dominio de los grandes nautiloideos. Esta fue, sin duda, la “edad de los cefalópodos".

Finalmente, el largo reinado tuvo un final tan dramático como su comienzo, con la llegada de una nueva glaciación, más intensa, y que sería la causa de la pérdida del veinticinco por ciento de las especies, entre las que se hallaban muchos de los grandes nautiloideos. Este enfriamiento marcó el final del Ordovícico, hace 440 millones de años, y el comienzo del Silúrico, período en el que se produjo el declive de los cefalópodos, tanto en tamaño como en número de especies.

Más tarde, a finales del Pérmico, hace 230 millones de años, se produjo una nueva catástrofe, la más grande conocida, cuyas causas todavía son objeto de controversia. Gracias al estudio de los registros fósiles se pudo verificar la extinción de nada menos que el noventa y cinco por ciento de la fauna marina. Por entonces ya había peces, anfibios, plantas terrestres y reptiles, mientras que los dinosaurios y mamíferos aparecerían poco después. Los océanos continuaron dominados por los Ammonites durante mucho tiempo, alcanzando su máximo esplendor en el Jurásico y Cretácico. Llegaron a alcanzar una gran biodiversidad, desde especies que apenas medían unos pocos milímetros hasta otras de proporciones enormes, como Pachydiscus seppenradensis, de tres metros de diámetro.

Hace 65 millones de años, el más famoso de los cataclismos provocó la extinción de los dinosaurios, acabando también con los Ammonites y con muchos otros cefalópodos. Pero hubo un pequeño grupo superviviente, los Coleoideos, del que derivarían las actuales sepias, calamares, pulpos, y las otras setecientas especies vivas… aunque no todas: los Nautilus, con cinco especies y dos géneros, descienden directamente de los cefalópodos nautiloideos del Cámbrico. Sin embargo, considerarlos “fósiles vivientes" no sería acertado, ya que han sufrido notables adaptaciones que les han ido diferenciando del tipo original. Con todo, mantienen los principales caracteres de sus ancestros, como la concha externa, cuatro branquias, o los noventa tentáculos, cifra que varia según la especie.

Los peces, muy bien adaptados para la natación, llevaban ya millones de años ganando terreno en la competición por los recursos. En los cefalópodos, esta presión selectiva tuvo como consecuencia la gradual desaparición de la concha externa, y la adopción de diseños que facilitasen el desplazamiento activo en el agua.

Hoy en día podemos comprobar el resultado de esta dura competición, por ejemplo, en los calamares, cuyo diseño hidrodinámico roza la perfección. En las sepias persiste el jibión, para flotar, que no es difícil hallar entre los restos de arribazón de nuestras playas. El pulpo, en cambio, ha perdido todo vestigio de la concha y su diseño morfológico se ha adaptado en función de las necesidades de su vida bentónica, en los fondos rocosos y arenosos de la costa.

Con todo, pese a la gran cantidad de estudios realizados, la investigación sobre la evolución de los cefalópodos no ha hecho más que empezar. Al no haber restos fósiles de las partes blandas, ni tampoco de animales enteros que no tuvieran partes duras, el debate sigue abierto.

Datos y cifras relacionadas:

• En los períodos Cámbrico y Ordovícico, en la Tierra había sólo un continente: “Pangea". Con el tiempo, por efecto de la deriva continental, éste se fue fragmentando hasta conformar la actual superficie terrestre, que continúa desplazándose. Esta constitución primitiva permitía a las masas de agua moverse con gran libertad. Además, como por entonces la Luna estaba más próxima, la fuerza gravitatoria era superior a la actual. Se provocaba, por una parte, una enorme amplitud de las mareas, extremadamente altas o bajas, y por otra, que el planeta girara más rápido. Un día ordovícico duraba aproximadamente veintiuna horas, de modo que un año tenía cuatrocientos diecisiete días. (Gracias a Marcos Pérez, de =mc2)

• A finales del Pérmico desaparecieron el 95% de las especies marinas.

• En la actualidad hay más de 700 especies de cefalópodos vivos. Si comparamos esta cifra con las más de 10.500 especies extinguidas, identificadas por registros fósiles, entonces diríamos que son pocas. Sin embargo, atendiendo a la diversidad anatómica entre las distintas especies de cefalópodos vivos, en relación a la pequeña variación en las conchas fósiles, muchos zoólogos consideran que la auténtica “Edad de Oro?? de los cefalópodos se está viviendo en el presente, estando en la cumbre de su desarrollo y radiación adaptativa. Pero esto es especular mucho, ya que los estudios de los fósiles son eso, de conchas fósiles, por lo que las estrategias evolutivas que no hayan dejado partes duras no han podido ser estudiadas. Aún así, se han descrito 28 órdenes fósiles frente a los cuatro actuales.

• En los períodos Cámbrico y Ordovícico, en la Tierra había sólo un continente: “Pangea". Con el tiempo, por efecto de la deriva continental, éste se fue fragmentando hasta conformar la actual superficie terrestre, que continúa desplazándose. Esta constitución primitiva permitía a las masas de agua moverse con gran libertad. Además, como por entonces la Luna estaba más próxima, la fuerza gravitatoria era superior a la actual. Se provocaba, por una parte, una enorme amplitud de las mareas, extremadamente altas o bajas, y por otra, que el planeta girara más rápido. Un día ordovícico duraba aproximadamente veintiuna horas, de modo que un año tenía cuatrocientos diecisiete días. (Gracias a Marcos Pérez, de =mc2)

• A finales del Pérmico desaparecieron el 95% de las especies marinas.

• En la actualidad hay más de 700 especies de cefalópodos vivos. Si comparamos esta cifra con las más de 10.500 especies extinguidas, identificadas por registros fósiles, entonces diríamos que son pocas. Sin embargo, atendiendo a la diversidad anatómica entre las distintas especies de cefalópodos vivos, en relación a la pequeña variación en las conchas fósiles, muchos zoólogos consideran que la auténtica “Edad de Oro?? de los cefalópodos se está viviendo en el presente, estando en la cumbre de su desarrollo y radiación adaptativa. Pero esto es especular mucho, ya que los estudios de los fósiles son eso, de conchas fósiles, por lo que las estrategias evolutivas que no hayan dejado partes duras no han podido ser estudiadas. Aún así, se han descrito 28 órdenes fósiles frente a los cuatro actuales.

Labels: Características

Pulpos y el cómic -Toru Yamazaki-

Published Thursday, June 16, 2005 by Spyder.Uno de esas curiosidades que me encanta postear. ¿Oyeron alguna vez hablar de la chica pulpo? Pues es una invención del japonés Toru Yamazaki, que con un manga original que se mueve entre lo truculento y el humor ha conseguido un cierto renombre.

Si no te molesta una parte gore de sangre, intestinos desparramados, y cuencas oculares comprobarás como la chica pulpo se enfrenta a zombies, satanistas, y otros seres de la galaxia.

La Chica pulpo (Octopus girl) como su nombre indica es mitad chica y mitad pulpo. Las dos partes nos parecen igual de suculentas. ¿No era Marc Deary el que habla en Velocidad de escape de una perfección en el estado pulpero? Bueno mejor esto lo tocamos en otro momento.

Si no te molesta una parte gore de sangre, intestinos desparramados, y cuencas oculares comprobarás como la chica pulpo se enfrenta a zombies, satanistas, y otros seres de la galaxia.

La Chica pulpo (Octopus girl) como su nombre indica es mitad chica y mitad pulpo. Las dos partes nos parecen igual de suculentas. ¿No era Marc Deary el que habla en Velocidad de escape de una perfección en el estado pulpero? Bueno mejor esto lo tocamos en otro momento.

Labels: Cómic

Cocina -Arroz con pulpo-

Published Wednesday, June 15, 2005 by Spyder.

Por Sesé Novelle Rodriguez

Ingredientes

1 cebolla

1pimiento verde

1pimiento rojo

2 puerros

2 dientes de ajo

2 tomates maduros

Arroz

Pulpo (una pieza pequeña)

Colorante

Sal y aceite

Chipirones 8

Ingredientes

1 cebolla

1pimiento verde

1pimiento rojo

2 puerros

2 dientes de ajo

2 tomates maduros

Arroz

Pulpo (una pieza pequeña)

Colorante

Sal y aceite

Chipirones 8

Preparación

Picamos todas las verduras y las pochamos en una sartén con un poquito de aceite, cuando estén bien pochadas y el tomate se ha desecho pasamos todo por el chino y reservamos el jugo de las verduras. Mientras tando no olvidarse de que ya tendremos el pulpo cociéndose en una pota (sin olvidarnos de asustarlo previamente).

Picamos todas las verduras y las pochamos en una sartén con un poquito de aceite, cuando estén bien pochadas y el tomate se ha desecho pasamos todo por el chino y reservamos el jugo de las verduras. Mientras tando no olvidarse de que ya tendremos el pulpo cociéndose en una pota (sin olvidarnos de asustarlo previamente).

Una vez que el pulpo ya está cocido lo fileteamos estilo feira y reservamos. En una paellera ponemos un poco de aceite y echamos los chipirones limpios pero sin las rabas y dejamos que se hagan, añadimos el jugo de las verduras y el arroz y le damos unas vueltas para que el arroz se tueste y nos quede suelto. Hecho esto echamos el agua del pulpo proporcional a la cantidad de arroz y el pulpo fileteado, el colorante y rectificamos de sal y dejamos cocer. Cuando ya vemos que ya casi está el arroz enharinamos las cabezas de los chipirones (bien limpias), las freimos y colocamos en la paellera. Dejamos reposar cinco minutos y ¡¡ale!! a comer.

Labels: Gastronomía

Pulpos -Origami- Akira Yoshizawa-

Published Tuesday, June 14, 2005 by Spyder."Under Yoshizawa’s direction we had soon folded a charming red octopus, and I now understood why we had reversed the color of the paper; the mottled red skin of the octopus was captured perfectly by the splotches of dye that had seeped through to the back of the paper. I made a clandestine attempt to adjust the legs of my octopus to a more realistic pose, but Yoshizawa caught me. Even without an interpreter, the message was clear. Seizing my model, he returned the legs to the correct position, his own.

Yoshizawa launched into a short lesson on octopus anatomy, using illustrations from a zoology textbook to show how the model he had just caught aspired, however crudely, to capture the beauty and elegance of the octopus’s own natural structure. The lesson ended with a hilarious pantomime of an octopus squeezing through the top of a bottle, the act performed by none other than the master himself. It was a strange but somehow fitting conclusion to a class in which Akira Yoshizawa had proved himself to be in teaching, as I already knew him to be in creating, passionate, inspired, dogmatic, and slightly cracy, the humblest of men before God and nature, the proudest of men among men."

Peter Engel –Origami from Angelfish to Zen-

Yoshizawa launched into a short lesson on octopus anatomy, using illustrations from a zoology textbook to show how the model he had just caught aspired, however crudely, to capture the beauty and elegance of the octopus’s own natural structure. The lesson ended with a hilarious pantomime of an octopus squeezing through the top of a bottle, the act performed by none other than the master himself. It was a strange but somehow fitting conclusion to a class in which Akira Yoshizawa had proved himself to be in teaching, as I already knew him to be in creating, passionate, inspired, dogmatic, and slightly cracy, the humblest of men before God and nature, the proudest of men among men."

Peter Engel –Origami from Angelfish to Zen-

Akira Yoshizawa ha sido una de las máximas autoridades en el Origami. Murió hace unos meses a la edad de 94 años. Aunque la mayoría de los periódicos no le dedicaron la atención que se merecía, desde aquí le hago un pequeño homenaje.

Akira Yoshizawa (1911-2005)

Nació en el 1911 en la prefectura de Tochigi, de una familia de campesinos.

En 1924 se empleo como aprendiz en una fundición, trabajo que dejo en el 1937 para dedicarse a la papiroflexia, la diversión preferida de su infancia.

Para vivir se adaptó a hacer muchos trabajos, después, al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a los servicios de enfermería y luego a una fábrica de tanques.

Acabada la guerra, en el 1950 el director del semanal Asahi Graph,(Tadasu Izawa), le propuso reproducir en Papiroflexia, a los doce animales del zodiaco oriental, para publicarlos en la revista.

Fue una tarea muy difícil pero las figuras de Yoshizawa resultaron tan bonitas que su creador se volvió pronto una celebridad nacional, y sus artículos y modelos empezaron a ser publicados regularmente en periódicos y revistas.

En correspondencia, mandó algunos de sus modelas a Isao Honda, que los utilizo en Origami Shuko y en otros libros. En 1954 fondo el Kokusai Origami Kenkyu-kai, Centro Internacional de estudios sobre origami, y en el mismo período estrecho relaciones con otros estudiosos del origami, no sólo en Japón, también en el extranjero.

Entre estos, Gershon Legman, un médico húngaro que vivió en Francia, después de un largo intercambio de correspondencia con Yoshizawa, le convenció para que le enviara muchos de sus modelos originales y preparó exhibiciones en Amsterdam y en París. El éxito de estas exhibiciones fue grande, en Italia fue dada noticia de ello por Gianni Finlandia, un corresponsal del periódico milanés "La Patria Unida", que entrevisto Legman a Pagiri. El articulo, a toda página, apareció en la edición del 15 de enero de 1956. A partir de los años siguientes, Yoshizawa organizó innumerables exhibiciones de origami en muchos grandes almacenes de Tokio y otras ciudades japonesas.

Después de un encuentro con Lillian Oppenheimer, fundadora del Origami Center of América, Yoshizawa contribuyó con algunos de sus modelos, a una histórica exhibición preparada en el 1959 en el Cooper Union Museum de Nueva York, y titulada “Experimentos decorativos de geometría y origami."

En el 1963, su libro Tanoshii Origami gano el premio cultural "Mainichi Shuppan." Otro premio cultural, el "Mobil" por la literatura infantil, le fue asignado en el 1973. En el 1970 un importante artículo a firma Leland Stowe, sobre Yoshizawa y su "origami creativo" fue publicado sobre el "Beacon Magazine of Hawaii" y fue retomado por el "Reader´s Digest" en 13 ediciones de otrostantos Países. En la edicion italiana (Selecciones del Reader´s Digest) el articulo apareció en diciembre de 1970 con el título "la Magia del origami." A partir del 1965, Yoshizawa a sido enviado más veces al extranjero por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Japan Foundation, y de otros entidades, para demostrar su arte como mensaje de amistad entre los pueblos.

En estas "misiones para el origami” ha visitado bien 28 Países, entre los que esta Australia, Nueva Zelanda, muchos Países europeos, Chile, Israel, Rusia, Finlandia. Vivio sus ultimos años en Tokio,en el barrio Nerima, con la mujer Kiyo que le hacia de adjunto y lo acompañaba en sus viajes. En su casa museo conserva sus más de 20000 creaciones.

En 1924 se empleo como aprendiz en una fundición, trabajo que dejo en el 1937 para dedicarse a la papiroflexia, la diversión preferida de su infancia.

Para vivir se adaptó a hacer muchos trabajos, después, al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a los servicios de enfermería y luego a una fábrica de tanques.

Acabada la guerra, en el 1950 el director del semanal Asahi Graph,(Tadasu Izawa), le propuso reproducir en Papiroflexia, a los doce animales del zodiaco oriental, para publicarlos en la revista.

Fue una tarea muy difícil pero las figuras de Yoshizawa resultaron tan bonitas que su creador se volvió pronto una celebridad nacional, y sus artículos y modelos empezaron a ser publicados regularmente en periódicos y revistas.

En correspondencia, mandó algunos de sus modelas a Isao Honda, que los utilizo en Origami Shuko y en otros libros. En 1954 fondo el Kokusai Origami Kenkyu-kai, Centro Internacional de estudios sobre origami, y en el mismo período estrecho relaciones con otros estudiosos del origami, no sólo en Japón, también en el extranjero.

Entre estos, Gershon Legman, un médico húngaro que vivió en Francia, después de un largo intercambio de correspondencia con Yoshizawa, le convenció para que le enviara muchos de sus modelos originales y preparó exhibiciones en Amsterdam y en París. El éxito de estas exhibiciones fue grande, en Italia fue dada noticia de ello por Gianni Finlandia, un corresponsal del periódico milanés "La Patria Unida", que entrevisto Legman a Pagiri. El articulo, a toda página, apareció en la edición del 15 de enero de 1956. A partir de los años siguientes, Yoshizawa organizó innumerables exhibiciones de origami en muchos grandes almacenes de Tokio y otras ciudades japonesas.

Después de un encuentro con Lillian Oppenheimer, fundadora del Origami Center of América, Yoshizawa contribuyó con algunos de sus modelos, a una histórica exhibición preparada en el 1959 en el Cooper Union Museum de Nueva York, y titulada “Experimentos decorativos de geometría y origami."

En el 1963, su libro Tanoshii Origami gano el premio cultural "Mainichi Shuppan." Otro premio cultural, el "Mobil" por la literatura infantil, le fue asignado en el 1973. En el 1970 un importante artículo a firma Leland Stowe, sobre Yoshizawa y su "origami creativo" fue publicado sobre el "Beacon Magazine of Hawaii" y fue retomado por el "Reader´s Digest" en 13 ediciones de otrostantos Países. En la edicion italiana (Selecciones del Reader´s Digest) el articulo apareció en diciembre de 1970 con el título "la Magia del origami." A partir del 1965, Yoshizawa a sido enviado más veces al extranjero por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Japan Foundation, y de otros entidades, para demostrar su arte como mensaje de amistad entre los pueblos.

En estas "misiones para el origami” ha visitado bien 28 Países, entre los que esta Australia, Nueva Zelanda, muchos Países europeos, Chile, Israel, Rusia, Finlandia. Vivio sus ultimos años en Tokio,en el barrio Nerima, con la mujer Kiyo que le hacia de adjunto y lo acompañaba en sus viajes. En su casa museo conserva sus más de 20000 creaciones.

Labels: Objetos

Juegos de Pulpos -The Frilond Campaign-

Published by Spyder.The Frilond Campaign es un juego de rol de fantasía que tiene su página web en internet. Steve Jackson hizo unos diseños para una serier de nuevos personajes basados en una raza de pulpos inteligentes que andaban, los Cidri Octopuses. Al final esa raza no fue incluida en el juego. Pero por suerte podemos ver los bocetos, en los que utiliza cinco de sus tentáculos para caminar, y los otros tres para sostener las armas.

Y pensaban que lo habían visto todo...

Labels: Juegos

Pulpos -Restaurantes- Los Sobrinos del Padre-

Published Monday, June 13, 2005 by Spyder.

¿Los Sobrinos del padre? Parece uno de esos extraños acertijos... ¿el padre de quién?

El bar está en Santiago de Compostela en C/Fonte de San Miguel, nº 7, y tiene fama de que allí se come un pulpo da Morte (el tenedor del cartel no es gratuito).

Labels: Gastronomía, Restaurantes

Octopus Stencil -Globalización y guerra-

Published Sunday, June 12, 2005 by Spyder.Un artículo que habla de la peligrosidad de la globalización. Mi visión es distinta, pero creo que cuanta más información mejor, así que lo cuelgo. Además, la labor de estas ONG que defienden siempre al menos favorecido, me parece incuestionable.

La globalización, mejor llamada la globalización corporativa, se basa en una idea del mundo con- servadora de mercados libres que intenta limitar las acciones económicas de los gobiernos. Las instituciones y acuerdos que codifican la globalización, tal como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Área Libre de Comercio de las Américas (ALCA), imponen restricciones en los servicios gubernamentales y regulaciones que puedan inhibir las ganancias corporativas — mientras defienden el papel del gobierno en proveer seguridad nacional.

COMO LA GLOBALIZACIÓN PROMUEVE LA GUERRA

1. La globalización promueve las condiciones de la guerra

Diferencias étnicas y religiosas enmascaran las verdaderas causas de las guerras mundiales, las cuales llevan mas de 30 años ocurriendo. La inigualdad, la competencia por recursos que escasean, y la degradación ambiental son factores para la ocurrencia de enfrentamientos armados que se agudizan por el libre comercio.

La globalización limita la habilidad de gobiernos para regular y mitigar los dañinos efectos del mercado, lo cual intensifica todas las causas de las guerras.

2. La globalización promueve el gasto militar sobre los gastos sociales.

“Excepciones de seguridad” en los acuerdos de libre comercio le brinda a los gobiernos una mano libre en los gastos militares, pero imponen limites en los gastos sociales. De ésta manera los gobiernos utilizan gastos militares para metas que nada tienen que ver con defensa, tal como la creación de empleos, desarrollo regional y el subsidio de corporaciones locales por medio con- tratos de defensa.

Desde el final de los 1990s, el gasto militar ha crecido y llega casi al monto de $1 trillón al año — casi la mitad de ésto por los Estados Unidos únicamente.

3. La globalización requiere protección policíaca y militar de los intereses corporativos.

Movimientos populares que se oponen a la tersa agenda económica de la globalización han emergido alrede dor del mundo, especialmente desde las famosas protestas que detuvieron las reuniones de la OMC en Seattle en 1999. Las fuerzas policíacas han respondido con repre- sión e intolerancia en contra de las protestas políticas. Armados con nuevas leyes anti-terroristas tal como el Patriot Act, las fuerzas de seguridad utilizan leyes casi totalitarias para investigar y detener personas, cuyo único crimen ha sido defender una economía global más justa que sirva los intereses de la gente común. Mientras tanto, el Pentágono está realineando y expandiendo sus bases en las fronteras de la economía norteamericana, como en Asia central. Y en lugares como Colombia, tropas y armas norteamericanas han sido enviadas donde los alzamientos amenazan inversiones corporativas.

4. La globalización limita el trabajo ciudadano por la paz

Los gobiernos y los intereses corporativos pueden utilizar acuerdos de comercio para limitar la habilidad de los ciudadanos de promover políticas de gobierno por la paz. Victorias legislativas por ciudadanos promoviendo sanciones económicas o campañas de sacar inversiones en paises donde hay gobiernos represivos se pueden oponer y pueden ser paralizadas por regímenes de libre comercio como el de la OMC.

Una campaña victoriosa de la ciudadanía que promovía que los gobiernos locales no contrataran compañías que hacían comercio con Burma/Myanmar fue rechazada por el gobierno Federal de la Estados Unidos luego de ser opuesta por la OMC.

5. La globalización promueve seguridad corporativa sobre la seguridad humana

La globalización y los regímenes de libre comercio intentan alinear los intereses corporativos con los de los gobiernos, resultando a que los gobiernos asuman el papel de defender y promover los intereses corporativos en su territorio y fuera de éste.

El costo de éste enfoque en intereses corporativos es que los gobiernos no pueden proveer por la seguridad de sus ciudadanos por medio de programas sociales y legis- lación de interés público y detiene a los gobiernos de tomar acciones internacionales para promover la paz y la seguridad y obtener un mejor bien público.

por Steven Staples, The Polaris Institute

UNIDOS POR LA PAZ Y JUSTICIA

www.unitedforpeace.org

Labels: Stencil

Cocina -Pimientos verdes rellenos de revuelto de pulpo al ajillo-

Published Saturday, June 11, 2005 by Spyder.

Ingredientes

8 pimientos tiernos de El Ejido

1 pulpo pequeño

1 cebolla pequeña

1 tomate

4 dientes de ajo

1 dl de vino blanco

1 dl de agua Font d´Or

3 huevos

1/2 dl de aceite de oliva

unas hebras de azafrán

1 ramita de perejil

1 hoja de laurel

pimienta blanca

sal

Preparación

Asamos los pimientos en una parrilla y después los dejamos en un recipiente tapado hasta que se enfríen y sea más fácil su pelado. Los reservamos.

Lavamos bien el pulpo y lo ponemos a cocer durante 1 hora en una olla con el laurel, el tomate y la cebolla. Después lo sacamos y lo cortamos en trocitos.

Picamos los ajos y el perejil en una sartén con el aceite caliente rehogamos los ajos, seguidamente agregamos el pulpo, el perejil y el azafrán. Lo salteamos ligeramente y añadimos el vino, el agua, la sal y la pimienta. Cuando haya reducido el caldo le incorporamos los 3 huevos batidos y hacemos un revuelto, dejándolo jugoso.

Rellenamos los pimientos, los sazonamos y a la hora de servir los calentamos un par de minutos en el horno.

8 pimientos tiernos de El Ejido

1 pulpo pequeño

1 cebolla pequeña

1 tomate

4 dientes de ajo

1 dl de vino blanco

1 dl de agua Font d´Or

3 huevos

1/2 dl de aceite de oliva

unas hebras de azafrán

1 ramita de perejil

1 hoja de laurel

pimienta blanca

sal

Preparación

Asamos los pimientos en una parrilla y después los dejamos en un recipiente tapado hasta que se enfríen y sea más fácil su pelado. Los reservamos.

Lavamos bien el pulpo y lo ponemos a cocer durante 1 hora en una olla con el laurel, el tomate y la cebolla. Después lo sacamos y lo cortamos en trocitos.

Picamos los ajos y el perejil en una sartén con el aceite caliente rehogamos los ajos, seguidamente agregamos el pulpo, el perejil y el azafrán. Lo salteamos ligeramente y añadimos el vino, el agua, la sal y la pimienta. Cuando haya reducido el caldo le incorporamos los 3 huevos batidos y hacemos un revuelto, dejándolo jugoso.

Rellenamos los pimientos, los sazonamos y a la hora de servir los calentamos un par de minutos en el horno.

Labels: Gastronomía

Arte y pulpos -Marit Cooper-

Published Friday, June 10, 2005 by Spyder.

"Move along the ocean

It's too small for both of us

Said the stupid little starfish

To the giant octopus."

Ilustración de Marit Cooper para el libro 'Move Along', escrito por Eileen Cross.

Labels: Artistas

Chiste -Pulpo músico-

Published Thursday, June 09, 2005 by Spyder. Un tío entra en un bar con un pulpo. Lo sienta en una silla y empieza a hablar a todo el bar explicando que el suyo es un pulpo extremadamente talentoso.

«Puede tocar cualquier instrumento musical del mundo.»

Todo el mundo se ríe con la ocurrencia, llamándole idiota. Entonces el desafía a la audiencia apostando diez mil pesetas a cualquiera que tenga un instrumento que no sepa tocar el pulpo.

Se acerca un parroquiano con una guitarra y la deja junto al pulpo. Inmediatamente este la toma y empieza a tocarla mejor y con más poderío que el mismo Paco de Lucía.

El de la guitarra le paga las diez mil al dueño del pulpo.

Llega otro tipo con una trompeta. El pulpo la toma y empieza a tocar mejor aún que Louis Armstrong. El tipo le paga sus diez mil.

En estas que llega un escocés con una gaita. Le deposita junto al pulpo y este la toma, empieza a examinarla dando vueltas y acaba dejándola con una mirada perpleja.

- Ja, ja, ja -ríe el escocés- ¿No sabes cómo se toca, verdad?

El pulpo lo mira detenidamente y le contesta con gravedad:

- ¿Tocarla? A esta me la follo yo en cuanto sepa cómo coño quitarle el pijama.

«Puede tocar cualquier instrumento musical del mundo.»

Todo el mundo se ríe con la ocurrencia, llamándole idiota. Entonces el desafía a la audiencia apostando diez mil pesetas a cualquiera que tenga un instrumento que no sepa tocar el pulpo.

Se acerca un parroquiano con una guitarra y la deja junto al pulpo. Inmediatamente este la toma y empieza a tocarla mejor y con más poderío que el mismo Paco de Lucía.

El de la guitarra le paga las diez mil al dueño del pulpo.

Llega otro tipo con una trompeta. El pulpo la toma y empieza a tocar mejor aún que Louis Armstrong. El tipo le paga sus diez mil.

En estas que llega un escocés con una gaita. Le deposita junto al pulpo y este la toma, empieza a examinarla dando vueltas y acaba dejándola con una mirada perpleja.

- Ja, ja, ja -ríe el escocés- ¿No sabes cómo se toca, verdad?

El pulpo lo mira detenidamente y le contesta con gravedad:

- ¿Tocarla? A esta me la follo yo en cuanto sepa cómo coño quitarle el pijama.

Labels: Humor

Pulpos -Origami-

Published Wednesday, June 08, 2005 by Spyder.El arte de manipular el papel para hacer figuras tiene muchos siglos de historia en Japón, su lugar de origen. Ha pequeña escala la mayoría de nosotros alcanzamos a hacer una pajarita, y el barco, luego algunos mañosos ya dominan la rana, la gaviota, la rosa, e incluso he llegado a ver el tanque, pero queda para los expertos figuras como la del pulpo.

El americano Peter Engel es seguramente uno de los mayores expertos del Origami, y parece haber popularizado una manera de hacer el pulpo (puede encontrarse en la página 149 del libro Origami from Angelfish to Zen (ISBN 0-486-28138-8).

Las figuras que se representan son fotos de estos modelos.

Origami

El origami (折り紙, origami?) es el arte de origen japonés del plegado de papel, que en español también se conoce como 'papiroflexia' o "hacer pajaritas de papel".

El origami (折り紙, origami?) es el arte de origen japonés del plegado de papel, que en español también se conoce como 'papiroflexia' o "hacer pajaritas de papel".

Origen del término

El origen de la palabra procede de los vocablos japoneses "oru", que significa plegar, y "kami" que designa al papel. Pero éste no ha sido su único significado, ya que a través del tiempo este arte ha tenido cambios en el nombre que lo identifica. En los primeros siglos de su existencia, se le llamaba Kami por el significado que se había creado para papel, que en realidad es homónimo de la palabra que usan para los espíritus de los dioses. Pasaron los siglos y tomó el nombre de Orikata, que significa en español "ejercicios de doblado". No fue hasta 1880 que se desarrolló la palabra Origami a partir de las raíces "Oru" y "Kami", antes mencionadas. Uno de los centros importantes en el género del origami es España, en donde asignaron el vocablo papiroflexia al arte geométrico de hacer plegados para figuras en papel.

Según la filosofía oriental, el origami aporta calma y paciencia a quien lo practica, rasgo común de bastantes terapias basadas en el ejercicio manual.

Miguel de Unamuno, gran aficionado a hacer figuras de papel, llamaba a este arte Cocotología, por la palabra en francés Cocotte (Pajarita).

El origen de la palabra procede de los vocablos japoneses "oru", que significa plegar, y "kami" que designa al papel. Pero éste no ha sido su único significado, ya que a través del tiempo este arte ha tenido cambios en el nombre que lo identifica. En los primeros siglos de su existencia, se le llamaba Kami por el significado que se había creado para papel, que en realidad es homónimo de la palabra que usan para los espíritus de los dioses. Pasaron los siglos y tomó el nombre de Orikata, que significa en español "ejercicios de doblado". No fue hasta 1880 que se desarrolló la palabra Origami a partir de las raíces "Oru" y "Kami", antes mencionadas. Uno de los centros importantes en el género del origami es España, en donde asignaron el vocablo papiroflexia al arte geométrico de hacer plegados para figuras en papel.

Según la filosofía oriental, el origami aporta calma y paciencia a quien lo practica, rasgo común de bastantes terapias basadas en el ejercicio manual.

Miguel de Unamuno, gran aficionado a hacer figuras de papel, llamaba a este arte Cocotología, por la palabra en francés Cocotte (Pajarita).

Para leer más sobre el origami en la Wikipedia

Labels: Objetos

Sobre los devaneos amorosos de los pulpos

Published Tuesday, June 07, 2005 by Spyder. ...Es algo realmente intrigante hacer cábalas sobre los devaneos amorosos de los pulpos, que jamás hemos presenciado en el mar. Fueron descritos por Henry Lee, antiguo director del Acuario de Brighton (Inglaterra), quien tiene verdadero derecho al título de cronista de los pulpos, Hace ochenta años, Henry Lee se dedicó pacientemente a observar el primer pulpo cautivo que hubo en Inglaterra y que estaba guardado en un depósito en Brighton. Escribió un libro profundo e inteligente titulado The Octopus, the Devilfish of Fact and Fiction. Le decía en este libro a su público victoriano: